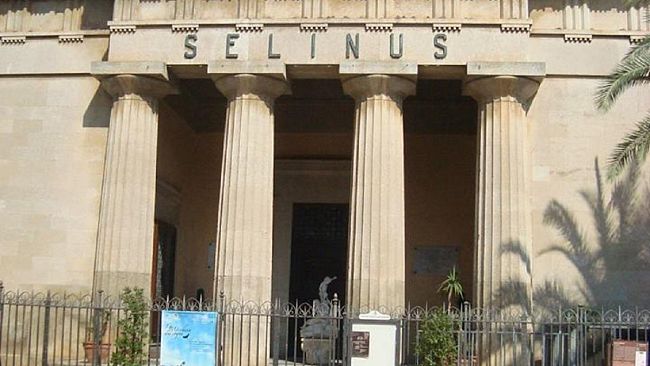

Nel Piazzale Carlo D'Aragona, nel cosiddetto Sistema delle Piazze fa bella mostra di se un piccolo scrigno, un piccolo gioiello che nella sua semplicità denota eleganza. Testimonianza di come Castelvetrano amava (ed ama ancora) la cultura, di come era fiorente la sua economia, di come fosse importante per architetti e pittori lasciare una propria opera nel paese. Le nostre chiacchiere le facciamo con il Teatro Selinus. Chi decise la sua costruzione? Il merito va all'amministrazione comunale che nel 1868 chiese la concessione ad enfiteusi al duca di Terranova e Monteleone, Diego Aragona Pignatelli Cortés.

A dire la verità all'inizio il luogo di costruzione designato fu l'antica piazza San Giovanni. A quei tempi, però, vi fu un nuovo ceto sociale (e quindi un nuovo potere economico-politico) che si affiancava a quelli del clero e dei baroni: la borghesia. Quest'ultima, a dimostrazione della forza acquisita e quindi del potere che ne derivava, trovò nella mia costruzione la rappresentazione simbolica di se stessa.  Come avvenne la sua edificazione? Nel 1869 l'amministrazione comunale di Castelvetrano diede incarico al tecnico del Genio Civile di Trapani (a quei tempi l’ingegnere Salvatore Terzi) di redigere il progetto.

Come avvenne la sua edificazione? Nel 1869 l'amministrazione comunale di Castelvetrano diede incarico al tecnico del Genio Civile di Trapani (a quei tempi l’ingegnere Salvatore Terzi) di redigere il progetto.

Nel 1873 prese avvio il cantiere. Vi fu poi una sospensione dei lavori di circa 12 anni. Giuseppe Saporito-Ricca (sindaco) decise che i lavori della mia edificazione riprendessero. E così, nel 1885, chiamò un giovane e geniale architetto palermitano, Giuseppe Patricolo (allievo di altrettanto grandi architetti come Giovan Battista Filippo Basile,Carlo Giachery e Francesco Saverio Cavallari).Nonostante la giovane età (22 anni), al Patricolo,nel 1885 fu l'incarico di architetto della Real Casa borbonica, dei Musici di Santa Cecilia e del Comune di Palermo.

Un piccolo grande genio che decise di rivedere il progetto. Giuseppe Patricolo morì nel 1905. Non riuscì a vedere il completamento della sua opera, che nel 1908 ospitò la prima rappresentazione. Nel 1930, l'architetto Raffaele Caminzuli, designato dal podestà Riccardo Tondi, terminò la mia costruzione, che ancora oggi potete ammirare.  Com'è strutturato? La mia estensione è di circa 100 mq.

Com'è strutturato? La mia estensione è di circa 100 mq.

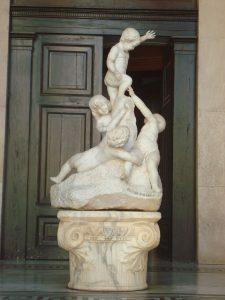

La facciata è corredata da quattro colonne in stile dorico (che richiamano le colonne dei templi di Selinunte). Sia il lato che si affaccia su via La Masa così come il lato posteriore che si affaccia sulla via Vico ci sono finestre rettangolari contornate da cornici in marmo. All'entrata, al centro, c'è un gruppo marmoreo, "Bambocciata" che rappresenta quattro puttini che giocano tra loro, realizzato dallo scultore palermitano Mario Rutelli (destinato inizialmente alla vasca posta all'interno della Villa Regina Margherita).

Quest'opera fu danneggiata nel 1968 a seguito del terremoto, successivamente vandalizzato. Rimosso e restaurato ora fa bella mostra di se nel pronao. Vi sono poi tre portoni : uno centrale e due laterali. Accanto ai portoni laterali vi sono due lapidi. Una a ricordo dell'inaugurazione del teatro (a destra), l'altra, a sinistra, ricorda il soggiorno (21 aprile 1787) in una modesta locanda che sorgeva su quest'area del poeta Wolfgang Goethe. Proseguendo verso l'entrata vi sono due corridoi opposti che portano verso i palchetti (29), al centro, invece, si accede alla platea, disposta a ferro di cavallo e in pendenza: il tutto sia per avere una migliore acustica e per permettere anche agli spettatori delle ultime file di poter seguire senza problema la rappresentazione.

Vi è un palchetto centrale di fronte al sipario, dove ai lati sono poste due figure femminili scolpite e che fungono da sostegno(Cariatidi, nome che deriva dalle donne della città greca di Carie, in Laconia, il cui capoluogo era Sparta). In alto è stato collocato uno splendido lampadario in vetro di Murano, così come le applique dei palchetti.  Al suo interno vi è anche una preziosa opera di un grande artista , ce ne può far cenno? Il grande artista di cui lei parla è Gennaro Pardo, definito "il pittore di Selinunte".

Al suo interno vi è anche una preziosa opera di un grande artista , ce ne può far cenno? Il grande artista di cui lei parla è Gennaro Pardo, definito "il pittore di Selinunte".

Realizzò la tela del sipario, "Empedocle tra i Selinuntini", commissionatogli nel 1906 e terminato nel 1910. L'opera è grande 10 metri per 7. Il filoso Empedocle, dall'oratoria brillante, grande conoscitore della natura, dotato di poteri meravigliosi è rappresentato sulla sinistra del sipario con una tunica purpurea osannato dai selinuntini per la bonifica del territorio, circondato poco prima da paludi puzzolenti ed infestate che provocarono il propagarsi dei contagi (la gente moriva, le donne faticavano a partorire).

Il Pardo, però, non si concentra solo sull'eroe bensì sul paesaggio naturale: l'estrema cura nel dipingere la vegetazione con palme e arbusti, le due pecorelle che brucano l'erba (segno dell'avvenuta bonifica e dell'ambiente salubre). Grazie ad alcuni giochi di colore l'artista riuscì a descrivere in maniera mirabile la viva atmosfera dell'ambiente costiero isolano. Un sipario che oltre ad essere una grande opera è anche un messaggio politico: un incitamento ai suoi concittadini affinché acquisissero una maggiore consapevolezza della loro storia, si impegnassero nella rinascita siciliana, affrontando l'annosa questione meridionale.

Un messaggio attualissimo. Elena Manzini