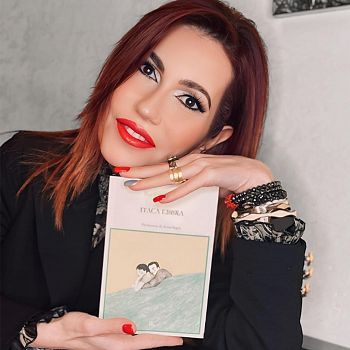

Bia Cusumano è una voce intensa e appassionata della poesia contemporanea. Siciliana, docente di Letteratura italiana e latina, ha sempre vissuto la scrittura come un destino e una necessità. Oltre alla poesia, ha esplorato la prosa e la critica letteraria, collaborando con diverse riviste culturali. La sua ultima raccolta, Itaca Ebbra, è un viaggio lirico tra amore, memoria e ossessione, dove la parola è ferita, ma anche salvezza. L’abbiamo incontrata per parlare del suo rapporto con la poesia, della sua scrittura e del dialogo tra l’insegnamento e la parola poetica.

Bia, la tua poesia è spesso attraversata da un’urgenza espressiva, come se la parola fosse un varco necessario. Come nasce una tua poesia? "A volte basta un dettaglio, una parola, un’associazione, e allora la faccio germogliare in un ambiente florido fatto di musica classica e candele. Ci sono parole che mi restano dentro, sospese, come frammenti che cercano un incastro. E poi arriva il momento giusto: le sento affiorare e devo scriverle. Per me la scrittura è un atto di ascolto, una rivelazione. È come se le parole fossero già lì, in attesa di trovare una forma".

Parli di un ambiente florido. Qual è il tuo rituale creativo? "Amo scrivere di sera, quando la casa è silenziosa e posso creare un’atmosfera intima, raccolta. Accendo una candela, metto della musica – in passato spesso classica, ma ultimamente ascolto molto Sting, trovo che il suo modo di fondere poesia e melodia crei un perfetto equilibrio emotivo. La musica mi aiuta a entrare in uno stato di apertura, di ricettività. Non cerco la poesia, la lascio arrivare. Scrivere è per me un momento sospeso, quasi mistico".

In Itaca Ebbra la parola poetica sembra emergere da una ferita, ma è anche un’ancora di salvezza. Quanto è importante questo dualismo nella tua scrittura? "La poesia nasce sempre da una ferita, ma non per soffermarsi sul dolore: serve a trasformarlo. Ogni parola è una cicatrice che diventa segno, significato. La scrittura è una forma di resistenza contro il tempo e la dimenticanza. Come diceva Derrida, la scrittura è sempre traccia di qualcosa che è stato, e la mia poesia è proprio questo: una memoria viva, una voce che cerca di fissare l’evanescente".

Nel libro c’è un forte legame tra poesia e viaggio. Itaca, Ulisse, l’amore che è una rotta ma anche una deriva… Quanto il mito influenza la tua poetica? "Moltissimo. Il mito è una chiave di lettura dell’anima umana. Itaca per me non è solo un luogo geografico, ma un simbolo del desiderio, dell’attesa, della perdita. Ulisse è l’amante che parte e non torna mai davvero, Penelope è colei che resta, che tesse e disfa il tempo. Ma in Itaca Ebbra Penelope non è più solo colei che aspetta: diventa regina consapevole, voce che rivendica il proprio spazio. L’amore, nei miei versi, è viaggio e smarrimento, è appartenenza e abbandono".

Sei anche insegnante di Letteratura. Come dialogano il tuo lavoro e la tua scrittura? "Insegnare è per me una forma di dialogo con la parola. Quando parlo ai miei studenti di poesia, sento che le parole fluttuano nella mia testa, si sovrappongono, si intrecciano. Devo fermarle, trattenerle in un fermo immagine senza tempo. La poesia è questo: un eterno presente, come diceva Sant’Agostino. Per me, la letteratura non è mai solo teoria: è esperienza, è vita. Formare significa anche trasmettere la magia della parola, il suo potere di dare forma all’invisibile".

C’è un autore che senti particolarmente vicino alla tua sensibilità poetica? *"Amo molti poeti, ma se dovessi sceglierne uno direi Alda Merini. Ho avuto la fortuna di intervistarla per la mia tesi e il suo modo di vivere la poesia come una dimensione totale, necessaria, mi ha sempre affascinata. La sua parola era carne, era febbre, era fuoco. Poi amo Wislawa Szymborska, per la sua capacità di cogliere l’essenza delle cose, la sua ironia, il suo modo di avvicinare il quotidiano al mistero. Anche Paul Celan, per la sua parola scarnificata, per la sua scrittura che è insieme vertigine e silenzio. E poi Mariangela Gualtieri, per la sua voce che è quasi un canto, una preghiera.

Ma non posso non citare Nazim Hikmet, Pablo Salinas e Marina Ivanovna Cvetaeva. Hikmet mi colpisce per la sua forza politica e umana, per il suo amore incondizionato per la libertà e la vita. Salinas è capace di raccontare l’amore e la nostalgia con una grazia infinita, con una leggerezza che si deposita nell’anima. Cvetaeva, invece, ha la voce della disperazione e dell’assoluto, il suo modo di scrivere è un urlo e una carezza insieme.

E poi ci sono Edith Bruck e Vivian Lamarque, che amo per la loro delicatezza, per la capacità di raccontare il dolore con una leggerezza che non è mai superficiale. Lamarque ha una poesia che sembra sfiorarti con dolcezza, ma poi ti scava dentro. Infine, Forugh Farrokhzad, che con le sue parole ha spezzato il silenzio imposto alle donne della sua epoca: la sua poesia è libertà, ribellione, coraggio. Sono voci diverse, ma tutte mi hanno insegnato qualcosa sulla forza e sulla verità della parola".

Hai parlato di poesia come rivelazione. Ma la scrittura è anche disciplina? "Sì, assolutamente. L’ispirazione è necessaria, ma senza lavoro non basta. Una poesia nasce in un lampo, ma poi bisogna saperla lavorare, scolpire, asciugare. Il poeta è un artigiano della parola. Io lascio decantare i versi, li riprendo, li rileggo a voce alta. La poesia deve avere un ritmo, una musica interna. E non sempre la prima versione è quella giusta".

Se dovessi definire la poesia con un’immagine, quale useresti? "Una scia di fuoco nel buio. Qualcosa che illumina, ma che al tempo stesso brucia".

Qual è il tuo desiderio per chi leggerà Itaca Ebbra? "Vorrei che ogni lettore trovasse un riflesso della propria storia. La poesia è un dialogo tra chi scrive e chi legge. Se anche una sola persona si riconoscesse in un verso, se un’emozione trovasse una casa nelle mie parole, allora avrei dato alla scrittura il senso che cerco".

per chi volesse acquistare il libro può farlo collegandosi al seguente link: